歷史建筑抗震加固技術,歷史建筑抗震加固技術的應用與研究

歷史建筑作為文化遺產的重要組成部分,其抗震加固技術需要在保護原有風貌的前提下提升結構安全性,當前常用的加固方法包括傳統工藝與現代技術的結合,如碳纖維增強復合材料(CFRP)加固、鋼構套加固、基礎隔震技術等,CFRP具有輕質高強、施工便捷的特點,適用于磚木結構梁柱的補強;鋼構套則通過外包鋼材提升承重墻體的整體性,但需注意對建筑外觀的影響,基礎隔震技術通過在建筑底部安裝隔震支座,有效減少地震能量傳遞,尤其適合大型歷史建筑,結構整體性加固(如增設圈梁、構造柱)和裂縫灌漿修復也是關鍵措施,技術選擇需遵循“最小干預”原則,兼顧抗震性能提升與原真性保護,同時需結合三維掃描、BIM等數字化手段進行精準評估與方案設計,未來發展方向包括智能監測系統的應用與新型環保材料的研發,以實現歷史建筑可持續保護的目標。

一、歷史建筑抗震加固的前期工作

- 結構調查與評估

- 歷史建筑建造年代早,結構復雜多樣,所以首先要對其結構進行全面調查和評估,了解受力情況與潛在危險因素。

- 制定抗震設計方案

- 針對不同類型的歷史建筑制定相應方案,要考慮建筑整體結構、材料性質以及加固對建筑原貌的影響等因素。

二、結構加固相關技術

(一)傳統方法

- 加厚墻體

- 傳統修復方法中的加厚墻體可增加建筑整體剛性,提高抗震能力,不過可能會對原有風貌有一定影響,且效果有限。

- 增設支撐

- 在建筑物內部或外部增加支撐構件,像在墻體增設斜撐、角撐或梁柱連接件等,能增強整體穩定性,提高墻體承載能力和剛度,降低地震時位移變形,也可采用鋼筋混凝土框架、鋼結構等新型材料增強抗側向力性能。

(二)現代技術

- 鋼骨架增設技術

- 在古建筑內部增設鋼結構框架,有效提高整體穩定性和抗震性能。

- 碳纖維布加固技術

- 利用碳纖維布高強度、輕質特點,貼敷于古建筑表面,增加建筑物抗彎、抗剪能力,且不改變外觀,是較理想的加固方法。

- 預應力筋技術

- 對古建筑結構施加預應力,改善受力狀態,提高抗震性能,適用于磚石結構、木結構等多種古建筑類型。

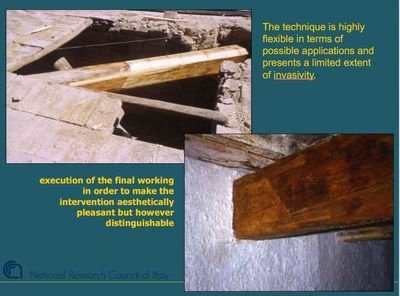

- 采用可逆性連接方式

- 使用螺栓、可拆卸鋼板或可逆錨固件等可逆性連接方式,保證加固措施可在不破壞原有結構的情況下拆除或調整。

- 分離新老結構

- 加固新結構與原有結構之間應留有空間或采用可拆卸的連接件,避免對原有結構造成永久性損傷,并為未來維修或改造預留空間。

三、基礎改善

- 歷史建筑年代久遠基礎狀況差,容易受地震影響,可通過加固地基、改善土壤條件等方式提高基礎穩定性,增強建筑整體抗震能力。

四、抗震保護與協調原貌措施

- 選擇與原有結構相似材料,采取不破壞建筑外觀的方式進行抗震加固,也可設置隔震裝置、減震器等技術手段降低地震對建筑影響,保護歷史建筑完整性。

五、加固過程中的管理與優化

(一)集成化設計與施工管理

- 建立協同工作平臺

- 實現設計、施工、監理等各方信息共享和協作,提高加固方案協同性。

- 采用BIM技術

- 建立建筑虛擬模型,實現不同專業間設計協調和施工模擬,降低加固施工不確定性。

- 引入協同設計理念

- 加強不同專業間溝通和協調,優化加固方案,減少施工返工,確保加固質量。

(二)加固方案優化

- 綜合考慮多因素優化

- 基于歷史建筑結構性能、病害特點和保護要求,綜合考慮加固效果、經濟性、可施工性和可逆性等因素優化加固方案。

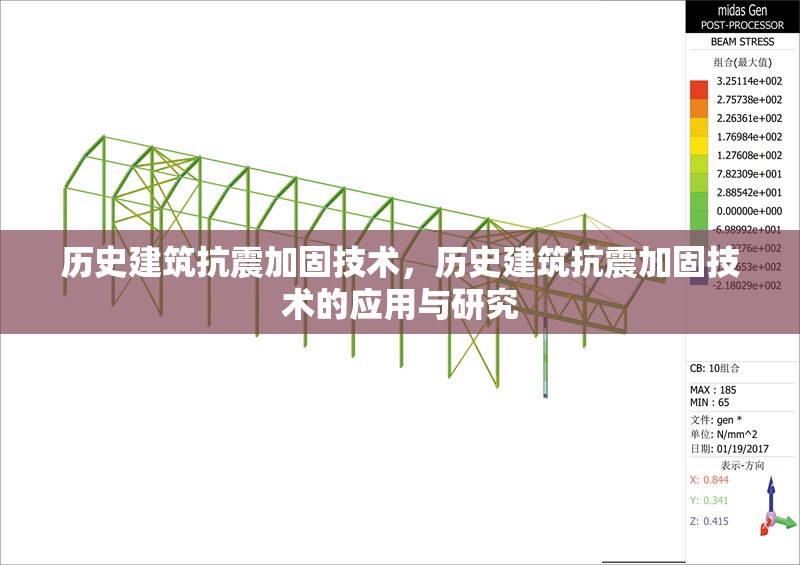

- 數值模擬技術驗證

- 采用數值模擬技術對加固方案進行仿真驗證,優化加固措施,提高加固效果。

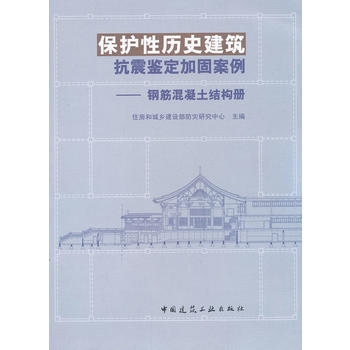

歷史建筑抗震加固案例分析

歷史建筑加固材料對比研究

歷史建筑抗震加固法規標準

歷史建筑加固技術的發展趨勢

文章版權聲明:本站文章基本來源于網絡,如有不妥請聯系店長刪除

發表評論

還沒有評論,來說兩句吧...