建筑糾偏后的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)方法,建筑糾偏后長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)的關(guān)鍵技術(shù)與方法研究,建筑糾偏后長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)的關(guān)鍵技術(shù)與方法研究

建筑糾偏后的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)是確保結(jié)構(gòu)安全穩(wěn)定的關(guān)鍵環(huán)節(jié),主要通過多技術(shù)手段綜合實(shí)施,監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括沉降、傾斜、裂縫、應(yīng)力應(yīng)變等核心指標(biāo),采用全站儀、水準(zhǔn)儀、測(cè)斜儀、裂縫觀測(cè)儀及光纖傳感器等設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,自動(dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù),結(jié)合人工定期復(fù)核,提高監(jiān)測(cè)精度,監(jiān)測(cè)頻率需根據(jù)糾偏后穩(wěn)定情況動(dòng)態(tài)調(diào)整,初期每日或每周一次,后期逐步延長(zhǎng)至每月或每季度,數(shù)據(jù)分析需結(jié)合環(huán)境因素(如溫度、濕度、荷載變化),通過趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型評(píng)估長(zhǎng)期穩(wěn)定性,若發(fā)現(xiàn)異常位移或裂縫擴(kuò)展,需立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,監(jiān)測(cè)周期通常不少于2年,重要建筑需持續(xù)更久,該體系能有效預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn),為后期維護(hù)提供科學(xué)依據(jù),保障建筑使用壽命與安全性。

一、利用傳感器進(jìn)行長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)

- 位移傳感器監(jiān)測(cè)

- 在建筑關(guān)鍵部位安裝位移傳感器,持續(xù)測(cè)量建筑物在不同方向的位移情況。例如在建筑的四角、承重墻附近等位置安裝高精度位移傳感器,定期(如每周或每月)讀取數(shù)據(jù),與糾偏后的初始數(shù)據(jù)對(duì)比,判斷是否有新的位移產(chǎn)生。一旦發(fā)現(xiàn)位移量超出設(shè)定的安全閾值,就需要進(jìn)一步分析原因,可能是地基再次沉降或者周邊環(huán)境變化等因素導(dǎo)致。

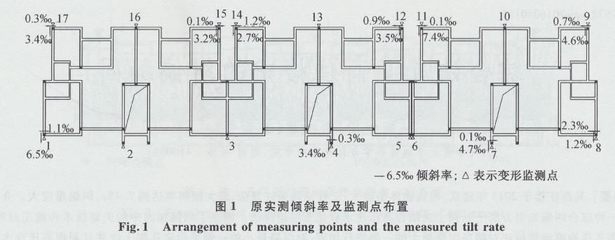

- 傾斜儀監(jiān)測(cè)

- 傾斜儀可用于監(jiān)測(cè)建筑物的傾斜度。將傾斜儀安裝在建筑的不同樓層和關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部位,長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)建筑物整體的傾斜狀態(tài)。長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)記錄能夠反映出建筑在糾偏后是否出現(xiàn)緩慢的傾斜變化,若傾斜度呈現(xiàn)逐漸增大趨勢(shì),就需要采取相應(yīng)措施,如進(jìn)一步加固地基或者檢查建筑結(jié)構(gòu)是否受損。

二、定期進(jìn)行全站儀測(cè)量

- 全站儀可以精確測(cè)量建筑物各個(gè)控制點(diǎn)之間的距離、角度等幾何參數(shù)。定期(如每季度或半年)對(duì)建筑進(jìn)行全站儀測(cè)量,獲取建筑整體的幾何形狀信息。

- 通過對(duì)比不同時(shí)期的測(cè)量數(shù)據(jù),計(jì)算建筑的垂直度、水平度等指標(biāo)的變化情況。如果發(fā)現(xiàn)垂直度或者水平度出現(xiàn)偏差,需要分析是由于建筑自身結(jié)構(gòu)變形、地基不均勻沉降還是其他外部因素(如附近工程施工影響)造成的,從而制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。

三、觀察建筑外觀與內(nèi)部結(jié)構(gòu)

- 外觀觀察

- 定期(每月至少一次)對(duì)建筑外觀進(jìn)行肉眼觀察,查看墻面是否有新的裂縫產(chǎn)生、門窗是否能夠正常開合等。如果墻面出現(xiàn)新的裂縫,尤其是裂縫不斷加寬延伸時(shí),可能表示建筑內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,需要進(jìn)一步借助儀器檢測(cè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)情況。

- 檢查建筑外立面的裝飾材料是否有脫落、變形等現(xiàn)象,這可能是由于建筑結(jié)構(gòu)變動(dòng)引起的,也可能是外部環(huán)境因素(如風(fēng)荷載、溫度變化等)長(zhǎng)期作用的結(jié)果。

- 內(nèi)部結(jié)構(gòu)檢查

- 不定期(如每年一次或根據(jù)外觀觀察結(jié)果決定)對(duì)建筑內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查,查看梁、柱等主要結(jié)構(gòu)構(gòu)件是否有變形、腐蝕等情況。通過敲擊梁柱聽聲音、使用內(nèi)窺鏡檢查內(nèi)部鋼筋銹蝕情況等方法,及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的潛在問題。如果發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)構(gòu)件出現(xiàn)損傷,需要評(píng)估損傷對(duì)建筑整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的影響程度,并采取修復(fù)措施。

四、建立監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理與分析系統(tǒng)

- 數(shù)據(jù)管理

- 將每次監(jiān)測(cè)得到的數(shù)據(jù)(包括傳感器測(cè)量數(shù)據(jù)、全站儀測(cè)量數(shù)據(jù)以及外觀和內(nèi)部結(jié)構(gòu)檢查結(jié)果等)進(jìn)行統(tǒng)一管理,建立數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類存儲(chǔ),例如按照測(cè)量時(shí)間、測(cè)量部位、測(cè)量參數(shù)等進(jìn)行分類,方便后續(xù)查詢和分析。

- 數(shù)據(jù)分析

- 運(yùn)用數(shù)據(jù)分析軟件對(duì)長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,繪制數(shù)據(jù)變化曲線,如位移 - 時(shí)間曲線、傾斜度 - 時(shí)間曲線等。通過分析這些曲線的趨勢(shì),預(yù)測(cè)建筑未來的狀態(tài)變化。同時(shí),還可以采用統(tǒng)計(jì)分析方法,計(jì)算數(shù)據(jù)的均值、方差等統(tǒng)計(jì)參數(shù),評(píng)估數(shù)據(jù)的離散性,從而判斷建筑的穩(wěn)定性。如果數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常波動(dòng),及時(shí)查找原因并采取措施。

建筑糾偏后如何預(yù)防二次傾斜

糾偏后建筑結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)技術(shù)

建筑糾偏后的安全閾值設(shè)定方法

糾偏后建筑長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析案例

文章版權(quán)聲明:本站文章基本來源于網(wǎng)絡(luò),如有不妥請(qǐng)聯(lián)系店長(zhǎng)刪除

發(fā)表評(píng)論